Dal libretto “Un possibile itinerario di fede attraverso le opere d’arte” realizzato da Don Filippo Lupi, pievano dal 2000 al 2018

(con successive modifiche e integrazioni)

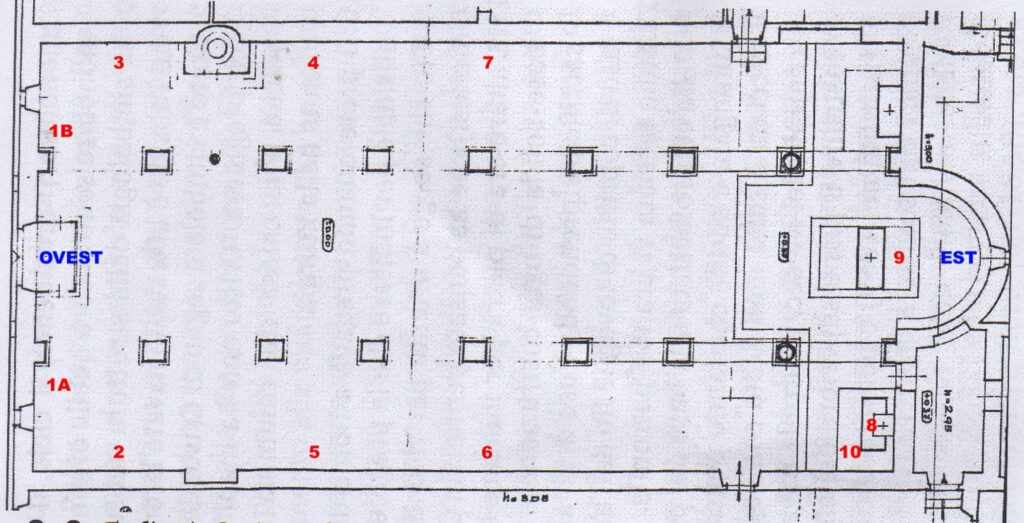

L’edificio è di forma basilicale. Le misure interne approssimativamente sono: lunghezza totale: m 33,20; lunghezza fino all’arco absidale: m 30,50; larghezza totale: m 15,20; altezza massima navata centrale m 13,50 e minima m 12,30; altezze navate laterali: massima m 9,30 e minima m 8,00. È da notare che la larghezza è circa la metà della lunghezza (30×15).

Sono due “quadrati” affiancati: l’aureola “quadrata” era usata per designare i re, mentre quella “tonda” era usata per Dio e per i santi.

L’altezza della nostra Pieve è di circa 13,50 m nella navata centrale: in pratica, dunque, sono due cubi uno accanto all’altro.

La basilica romana era il luogo dell’amministrazione della giustizia, dove il magistrato emetteva i suoi giudizi. Le comunità cristiane dopo il 313 d.C. scelgono questa struttura probabilmente perché, da una parte, ricordava la dimensione comunitaria (l’amministrazione della giustizia) e, dall’altra, il re (basileus = basilica): quindi la dimensione del costruire il regno di Dio e di riconoscere in Gesù il re della nostra vita.

La chiesa è orientata verso il sorgere del sole per sottolineare che tutti siamo diretti verso il “sole di giustizia” che è Cristo e ricordarci che la preghiera della comunità è ciò che dà impulso al nostro navigare verso il porto sicuro della nostra salvezza che è il Signore Gesù. Inoltre, anche perché i cristiani all’inizio erano chiamati “figli della luce”.

La Pieve era il punto di riferimento di un “popolo” (plebe) di un dato territorio. Il vescovo stava in città e la Chiesa che presiede si chiama cattedrale (da “cattedra”, il trono dove sedeva il re per amministrare il suo regno). Tutte le chiese della città facevano riferimento alla cattedrale, soprattutto per il battesimo perché solo nella cattedrale (o in prossimità) c’era il fonte battesimale (battistero).

Il resto del territorio della diocesi era diviso in popoli: ogni popolo aveva la sua PIEVE – che aveva il fonte battesimale; pertanto, le chiese “suffraganee” usufruivano del fonte della Pieve per il battesimo senza dover andare in città. La divisione serviva anche per trasmettere più facilmente e velocemente le notizie.

Le pievi spesso erano costruite fuori del centro abitato e presso un torrente o una fonte che serviva per il fonte battesimale (la prima cattedrale di Firenze era fuori delle mura e presso il Mugnone: San Lorenzo). La nostra Pieve infatti si trovava fuori dal borgo di Bagno a Ripoli ed era costeggiata da un torrente, ora interrato ( forse l’Anconella) o, più probabilmente, da uno dei rami dell’Arno che proprio in questa zona era tripartito.

La Pieve si trova lungo la via Cassia, che collegava a Firenze con Roma: la Cassia partiva da Porta Romana (ora porta San Niccolò), travalicava gli Appennini, poi costeggiava l’Arno fino ad entrare nella Val di Chiana e poi proseguiva verso Roma.

Le basiliche spesso erano costruite su resti di templi, e così anche le pievi, riutilizzando i materiali dell’edificio precedente.

La nostra Pieve sembra essere costruita intorno all’anno 1000, per il campanile a torre distaccato dal corpo della Chiesa e per i pilastri e le due colonne prive di capitelli. Vi era un edificio precedente – di cui sono stati ritrovati i muri perimetrali durante il restauro del 1932 – probabilmente del V o VI secolo. I muri iniziavano dal quinto pilastro ma non sappiamo dove terminavano.

Suggestiva l’ipotesi avanzata dal Del Bravo nel suo recentissimo libro “L’arrivo del cristianesimo a Firenze, edito nel 2024 per i tipi della Tipografia Artistica fiorentina, pag. 91″ secondo la quale i seguaci di Miniatus [S. Miniato] nel V secolo, per divulgare la fede cristiana nella popolazione dell’agro, costruirono una chiesetta intitolandola appunto a Sancti Petri prendendo i materiali di risulta di una villa sita nel vecchio centro di Quarte [nell’attuale centro di Bagno a Ripoli] distrutto dal re goto Radagaiso nel 405-406 d.C., prima di essere sconfitto nella battaglia di Fiesole (agosto 406) dal generale romano Stilicone.

Un’altra ipotesi è che vi fosse un tempio poi trasformato in chiesa – utilizzando il sacello – e successivamente nella chiesa attuale, ove sono state riutilizzate due colonne dell’antico tempio. Alla base del fonte battesimale è stato posto uno dei capitelli del suddetto tempio ritrovato nei locali parrocchiali negli anni dell’ultimo restauro.

L’interno si articola su tre navate, con la centrale che si apre sulle laterali mediante otto arcate a tutto sesto per parte, con la seconda che ha luce più ampia rispetto a tutte le altre. I sei pilastri e i due semi-pilastri per lato in arenaria sono a pianta quadrata, le due colonne di recupero ai lati del presbiterio hanno il fusto liscio in granito, con un capitello in arenaria e la base antica (forse romana) in marmo. I prospetti interni sono in conci d’alberese lasciati a vista, la mostra dell’arco absidale reca elementi in serpentino di Prato che sono presenti anche nella centina della monofora al centro dell’abside il cui catino è intonacato.

Come detto, i pilastri sono sei per lato (dunque dodici) a base quadrata e rappresentano gli apostoli quali fondamento della Chiesa (quadrato = terra, regno); le due colonne a base circolare invece si trovano all’altezza dell’altare per indicare – attraverso il simbolo del cerchio – che intorno all’altare entriamo nella dimensione del cielo, del riposo di Dio (il settimo giorno). Sia le colonne che i pilastri hanno in alto, all’inizio dell’arcata, una pietra sporgente a mo’ di capitello per delimitare la parte inferiore dell’edificio (colonne, pilastri = sostegno, la terra, la creazione) dalla parte superiore della parete, dove si aprono otto monofore (= il cielo, il creatore datore di luce). Quattro di questi monofore sono ancora quelle originali.

La simbologia della struttura nel suo insieme e quella del corpo di Cristo, per cui l’abside è la testa, le navate laterali le braccia e la navata centrale il corpo. Il prete è simbolo e segno di Cristo Capo e i fedeli sono il corpo di Cristo e le sue mani (cfr. preghiera “Cristo non ha mani” del XV sec.). I piedi sono fuori dell’edificio, poiché è la Chiesa che cammina nel mondo e annuncia/costruisce la pace vissuta nella liturgia.

Il prete, quando pregava a nome di tutto il popolo, si rivolgeva verso il catino absidale per indicare che la preghiera non era rivolta ad un potere umano, ma a Dio che sorge a oriente per ricondurci nel paradiso (il paradiso si trova ad est secondo la Genesi), così come ha pensato per noi fin dalla creazione.

L’altare era in pietra per indicare che solo Cristo è la pietra, è la certezza, è la base solida di ogni costruzione e attività degli uomini. L’altare è anche il luogo del sacrificio (riprendendo l’uso degli altari dei pagani) ed è anche la tavola (cfr. l’uso di coprirlo di tovaglie fin dall’antichità) dove Gesù ha istituito l’Eucarestia.

Sulla facciata vi erano i patroni San Pietro e San Paolo, ora all’interno della Chiesa; erano posti nella controfacciata alla base dei pilastri incassati nel muro. Le statue dalla forma allungata e sottile fanno pensare ad una bottega di Arnolfo di Cambio.

La facciata si presenta a salienti in corrispondenza delle tre navate, coronata da un frontone e sormontata da una croce metallica; i pinnacoli ai due lati sono in arenaria.

Il registro superiore è in conci d’alberese disposti a filaretto, ai lati si aprono due monofore centinate e con la vetrata policroma, la mostra dell’occhio circolare, qualificato da una vetrata policroma raffigurante “Cristo Re” è in arenaria, così come il registro inferiore della facciata (qualificato da grandi conci lisci non regolari, il portale trabeato e recante tre stemmi (quello con le chiavi di S. Pietro al centro e i due laterali con leoni rampanti).

La facciata originaria è stata modificata con l’aggiunta del protiro (la loggia) nei primi anni del XIV secolo e il rosone centrale verso la fine del XV secolo.

Inoltre le navate laterali sono state realizzate anch’esse nel XV secolo per costruire il piano superiore del chiostro e così ospitare i preti della Collegiata (istituita nel 1059) e per fare la cappella della Compagnia della Croce a navata unica con soffitto a crociera (cfr. i resti dei capitelli nell’attuale cappella). Una delle monofore delle navate laterali, a destra, è rimasta vicino alla porta laterale.

Il campanile è a pianta quadrata con il tetto a padiglione coperto con ampie tegole tipo “Pelago”. È realizzato con lo stesso materiale usato nella chiesa (conci d’alberese con i cantonali in arenaria). Nel 1758 subì delle modifiche e di ulteriori ne ha avute a seguito del terremoto del 18 maggio 1895 (fra i quali lo scapitozzamento). È provvisto di 4 campane azionate elettricamente.