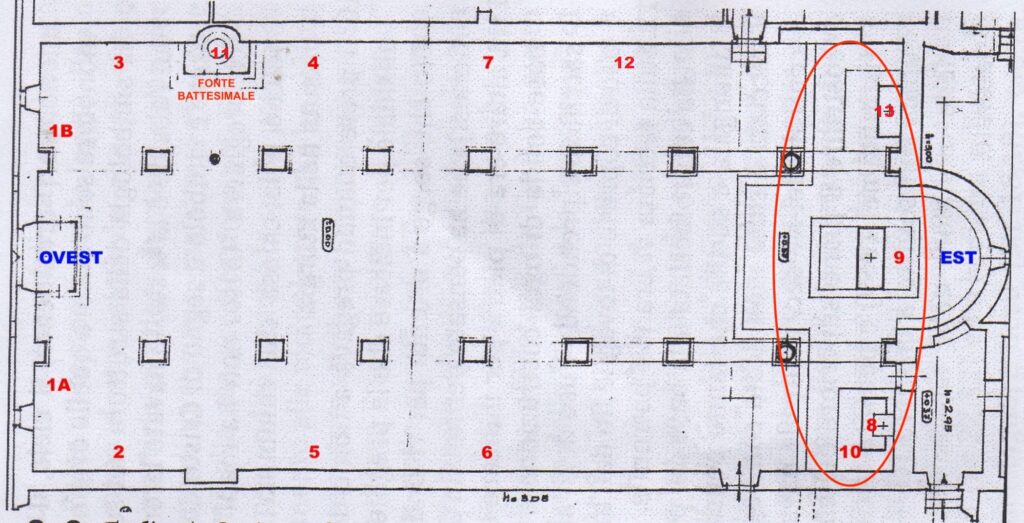

Dal libretto “Un possibile itinerario di fede attraverso le opere d’arte” realizzato da Don Filippo Lupi, pievano dal 2000 al 2018

(con successive modifiche e integrazioni)

1A – 1B: San Pietro e San Paolo:

Sono statue risalenti alla fine del XIII-inizi del XIV secolo attribuite alla bottega di Arnolfo di Cambio. Un tempo erano sopra la loggia esterna.

Paolo ha una spada nella mano destra, simbolo che gli viene attribuito a causa del martirio per decapitazione e non per crocifissione perché cittadino romano, ma si può rileggere anche come riferimento alla sua predicazione (cfr. Eb 4,12: spada = parola che penetra in profondità) poiché la spada poggia su un libro (chiaro riferimento alle molte lettere che ha scritto e alle lettere che gli sono state attribuite). Muove un passo verso chi guarda ad indicare il suo ministero di “apostolo”, di inviato: è “apostolo delle genti” (cfr. 1Tm 2,7).

Guarda verso Pietro per sottolineare che il suo ruolo e la sua missione è la stessa degli apostoli, ma anche per sottolineare che la missione affidatagli da Gesù ha avuto bisogno del discernimento della “chiesa” e la “conferma” di Pietro (cfr. Lc 22,32; At 9).

Le mani incrociate sul petto indicano l’atteggiamento di chi accoglie (confronta Maria nelle Annunciazioni). Sono legate da una corda ad indicare la prigionia “per Cristo” (Ef 4,1; Col 4,3) e “di Cristo” (Ef 3,1): si è quindi lasciato totalmente “catturare” dal Signore Gesù tanto da dare la vita per lui.

Pietro guarda avanti a sé… guarda alla venuta del Signore Gesù? Ha in mano le chiavi, una è la chiave della Chiesa “celeste” e una è la chiave della Chiesa “militante” (della terra: cfr. Mt 16,18).

È ben piantato per terra con le gambe divaricate per indicare che è colui che “conferma” i fratelli (Lc 22,32); egli è la pietra sulla quale è costruita la Chiesa del Signore Gesù (Mt 16,18), pietra rappresentata tra i piedi (ora consumata dalle intemperie).

La corda che lega le mani è un riferimento alle ultime parole di Gesù a Pietro in Gv 21,18 per indicare la sua morte, il suo martirio crocifisso con la testa verso il basso (forse anche le mani incrociate verso il basso possono alludere alla stessa cosa, secondo una tradizione apocrifa; secondo Origene questo tipo di supplizio era riservato ai capi).

2 – San Nicola di Bari:

Tela composta da due quadri risalenti al XVII secolo.

Al centro San Nicola con i suoi simboli caratteristici: il libro liturgico (alla base del libro c’è una piuma… se ne ignora il riferimento), le tre sfere (tre sacchi di monete d’oro donate per impedire la prostituzione di tre giovani donne), l’abito liturgico e l’insegna episcopale del pallio (insegna che spetta solo al vescovo metropolita).

L’aureola presenta la gloria di Dio con due angeli: uno guarda verso di noi e l’altro contempla il cielo (in cielo c’è qualcosa che non si riesce a decifrare, forse un’allusione al miracolo dell’uragano sedato, invocato dai marinai che trasportavano grano per i suoi fedeli).

San Nicola è benedicente con il gesto tipicamente orientale (era vescovo di Mira in Licia – attuale Turchia – nel IV secolo).

Nel quadro che lo circonda (“Dio Padre fra Gesù e Maria con sette Cherubini e, in basso, San Giuseppe che tiene sulle ginocchia Gesù Bambino, fra Sant’Antonio da Padova e San Vincenzo Ferrer“) abbiamo in alto il Padre “accogliente” che guarda verso S. Nicola, così come fa anche Gesù (alla sinistra di chi guarda, dunque, alla “destra del Padre”) con in mano il libro (riferimento all’Apocalisse: il libro sigillato che solo Gesù può aprire e leggere = volontà di Dio, progetto di salvezza di Dio), ma che diventa riferimento al Vangelo annunciato e custodito da Nicola. Maria, a destra, tiene in mano il pallio simbolo del ruolo di Chiesa “madre” di cui Nicola era vescovo.

Sotto Gesù c’è un putto con il pastorale, il segno del ruolo del vescovo quale “guida e pastore” della Chiesa. Sotto Maria un altro putto con la mitra, simbolo del ruolo “regale” del vescovo, di colui che contribuisce a costruire difendere il regno di Dio.

Ancora sotto, a metà del quadro, abbiamo sulla sinistra un bambino con una brocca in mano: ciò è immagine del servizio ai piccoli e dei piccoli… il farsi piccoli per accogliere il Regno di Dio attraverso il servizio. Sulla destra si vedono tre putti: potrebbero essere in riferimento ai tre giovani resuscitati per impedire che fossero fatti a fette da un macellaio.

Alla base della tela una composizione che sembra essere estranea a tutto ciò che sta sopra. Giuseppe tiene sulle ginocchia Gesù, il quale gioca con Antonio da Padova (riconoscibile dal libro) e, a destra, San Vincenzo Ferrer (riconoscibile dalla fiamma sul suo capo, ad indicare il singolare fatto che, pur parlando la sua lingua nativa anche in terre straniere, veniva capito dalle altre persone proprio come accadde ai discepoli a Pentecoste). In terra ci sono dei gigli, chiaro riferimento a Giuseppe: anche Vincenzo li tiene in mano. Alla sua sinistra ci sono altri fiori che sembrano essere dei gigli o delle rose. La paternità (simboleggiata da Giuseppe) di Nicola e la sua santità continua nei secoli attraverso le figure di Antonio da Padova e di Vincenzo Ferrer.

3 – Battesimo di Gesù:

Per entrare nel mistero del battesimo guardiamo più in particolare al quadro [ignoto della seconda metà del Seicento, per alcuni si tratta di Alessandro Rosi (1627-1697)] che rappresenta il battesimo di Gesù e che troviamo a sinistra entrando in chiesa. L’insieme è facilmente leggibile; ma se poi guardiamo con attenzione ai singoli particolari, ci accorgiamo che l’autore ci presenta una riflessione sul battesimo molto bella e profonda. Iniziamo dall’alto dove due angeli si baciano e sono allusione a quanto la voce del Padre dice del Figlio: “Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto“.

L’amore del Padre è manifestato dai suoi messaggeri: la Parola di Dio si manifesta prima di tutto nelle sue creature, in coloro che accolgono la sua Parola, in coloro che riconoscono solo in Gesù la fonte di “parole di vita eterna” (Gv 6,68). Accanto agli “amorini” , la colomba che plana verso Gesù, ma che “soffia” un fascio di luce verso Giovanni. Il gesto è sottolineato da due angeli che si trovano in alto: uno guarda verso Giovanni, l’altro guarda verso Gesù; un terzo angelo guarda ai due “amorini” che si baciano.

Il mistero di Dio è già svelato da questi piccoli particolari: il Padre si rivela nel suo amore, amore che si manifesta nel compiacersi di quanto Gesù dice e fa, e negli uomini che si lasciano illuminare dalla sua Parola e vivono solo di essa. Dio è Padre, e Parola (il Figlio Gesù), è amore e vento/luce (Spirito Santo).

Giovanni è vestito di pelli e la cintura è fatta di foglie di edera, pianta che nella mitologia greca era legata a Dioniso (il dio dell’estasi), ma che nell’arte cristiana diventa anche simbolo di devozione, fedeltà e amicizia per il suo “abbracciare” la pianta su cui si è arrampica. Giovanni è l’amico dello sposo (GV 3,29) ed ha le spalle ricoperte di un manto rosso simbolo del suo martirio… il rosso è però anche il colore della veste nuziale presso gli ebrei. Tiene in mano una croce fatta di canna. La croce rimanda al mistero della salvezza operato da Gesù e annunciata da Giovanni attraverso l’immagine dell’agnello (Gv 1,29) e l’agnello è raffigurato sotto Gesù. La canna rimanda anche al momento della croce per l’allusione alla canna usata per beffeggiarlo (Mt 27,29-30) e alla canna per dargli da bere l’aceto (Mt 27,48), ma è anche l’immagine usata da Gesù per indicare Giovanni (Mt 11,7). Sulla canna vi è una scritta “Parate viam Domini” cioè “Preparate la via del Signore”, citazione di Mt 3,3 che a sua volta cita Is 40,3.

Attraverso un piccolo particolare l’artista è riuscito a trasmettere un insieme di riferimenti alla vita di Gesù e di Giovanni, e a quanto troviamo nella Bibbia. Gesù è inginocchiato su una roccia ricoperta dalla sua veste di colore celeste, simbolo del cielo, ma ha un piede nell’acqua. Il cielo, la terra e le acque sono le tre dimensioni del creato in cui viviamo e tutte sono ricolme della presenza di Gesù: inoltre, il poggiare sia sul cielo (la veste) che sulle acque, indicano le due nature di Gesù, cioè quella divina e quella umana. Se guardiamo anche alle mani, l’atteggiamento a prima vista è quello di preghiera (vedi Lc 3,21), ma la mano sinistra copre la destra e può così alludere al detto di Gesù “Mentre fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra” (Mt 6,3). Allusione raffinata poiché potrebbe indicare che la partecipazione di Gesù al mistero di peccato dell’uomo – Lui che è innocente e non conosce peccato (2Cor 5,21) – non viene rinfacciata, ma viene fatta nell’umiltà e nella semplicità di chi ama senza far pesare il suo amore sulla persona amata. Infine, gli ultimi due particolari: la veste bianca e gli alberi che incorniciano il quadro.

La veste rimanda chiaramente alla prassi cristiana di rivestire il neo battezzato con un’alba, simbolo dell’essere ormai figli della luce nel Figlio che è Gesù. Gli alberi sono querce che simboleggiano la forza della fede: è nel battesimo di Gesù, il suo condividere la nostra debolezza, che noi diventiamo forti della sua forza. Con il battesimo anche noi vinciamo in Gesù e con Gesù il mistero del peccato, il mistero della nostra infedeltà, della nostra incapacità ad amare sempre.

4 – Il martirio di San Giovanni:

È un’opera firmata di Orazio Fidani del 1638, di cui si conosce anche il committente, tale Michele Berti rettore della cappella dedicata a San Giovanni e fondata nel 1371 da Giovanni di Tano Del Bianco, di cui è rimasto lo stemma nel pilastro dove si trovava la cappella e le sepolture della famiglia.

Qui ora è visibile quanto resta di un affresco che rappresenta l’Annunciazione; sappiamo anche che dalla cappella fu trasferito dove attualmente si trova il quadro del martirio di San Lorenzo, ad opera del sacerdote Valerio Ammannati – 1700 circa – membro della Compagnia del Crocifisso, per fare una cappella intitolata alla Madonna del Rosario con il quadro attribuito al Vignali – alcuni parlano di Lippi – e che ora si trova vicino all’ingresso della cappella del Crocifisso.

Il quadro raffigura Giovanni nel momento del martirio avvenuto per decapitazione – per questo chiamato “decollato”. Giovanni è in ginocchio, con la testa reclinata per facilitare il compito del carnefice; ha però le mani alzate quasi in atteggiamento di preghiera, a indicare che quanto sta vivendo non è subìto, ma scelto. Sulle spalle ha un manto rosso, simbolo del suo martirio, ma anche della sua regalità, del suo appartenere al Regno di Dio per avere adempiuto alla sua missione di precursore e annunciatore del Re che è il Signore Gesù.

Parzialmente coperta dal manto, infatti, vediamo la canna a forma di croce con la scritta “Ecce” che è la citazione in latino di Gv 1,29 “Ecco l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo“.

Il carnefice sta prendendo la rincorsa per sferrare il colpo che taglierà la testa di Giovanni, impugnando la spada con entrambe le mani e a gambe divaricate: immagine della violenza pura che scaturisce da una scelta e non dalla foga del momento.

Dietro a loro due gruppi di figure: a destra tre guardie, e a sinistra due donne. Le guardie, tramite il gesto delle mani, rimandano verso la scena in primo piano della decapitazione, ma anche verso le due donne, ad indicare che quanto sta avvenendo è frutto delle scelte delle due donne. La prima, vestita elegantemente con gioielli e un vassoio, dovrebbe essere Erodiade che si alza la gonna per andare a prendere la testa di Giovanni. L’altra donna dovrebbe essere la figlia Salomè, che con la sua danza ha reso possibile il desiderio della madre.

Un particolare della seconda donna ci offre anche uno spaccato della psicologia di Erodiade: infatti con la sinistra sembra intimarle di attendere; la frenesia di vedere Giovanni morto è indice di un odio covato a lungo, una frenesia di vendetta che non può attendere oltre. Il cielo pieno di nuvole, da una parte indica la drammaticità del momento, dall’altra rinvia al manifestarsi di Dio nella nube luminosa, come ad esempio è descritto nella trasfigurazione di Gesù (Mt 17,5). In questo modo il martirio non è violenza che distrugge l’opera di Dio, ma anzi è manifestazione di Dio e della sua “vittoria” (cfr. la palma donata ai gladiatori vittoriosi) sui potenti di questo mondo.

Inoltre il Regno di Dio (la corona) si manifesta proprio grazie al martirio; Giovanni ha Dio per Re della propria vita e per questo può pregare mentre il boia si prepara a sferrare il colpo mortale.

5 – Martirio di San Lorenzo:

Ignoto pittore del XVIII sec.

Rappresenta in modo classico il martirio del diacono sulla graticola. Il martire viene spogliato con violenza, mentre lui prega e offre se stesso a Dio, il quale si manifesta con un putto che porta all’insegna del martirio (la palma) e della vittoria nella fede dei pacifici (la corona d’ulivo).

La violenza della scena è sottolineata anche dalla figura sulla sinistra che si volta verso la colonna e si copre il volto con il braccio. La figura a destra invece esprime meraviglia. Il messaggio è quindi un invito a farsi operatori di pace lasciando che la violenza giunga fino ai fondo, perché ciò che può scuotere e sorprendere il mondo è vedere che è possibile vivere anche senza usare violenza e che questa forza viene dalla fede e dalla preghiera.

La violenza da vivere è quella su se stessi per raccogliere quanto Dio ha da donarci di bello e di buono.

6 – Altare della Buona Morte:

È composto da due elementi: un crocifisso del XVI sec. di stile michelangiolesco è un affresco del XVIII sec. che lo contorna. Sotto all’altare pare si riunisse la Congregazione degli Agonizzanti allo scopo di pregare Dio per la concessione di una buona morte per coloro che erano, appunto, agonizzanti.

L’opera in sé ha di pregevole solo il crocifisso, ma è significativa per il riferimento alla morte. Una buona morte è, nell’ottica di fede, quella vissuta abbandonandosi con fiducia alla morte redentrice del Signore Gesù che l’ha voluta vivere con noi e per noi, così che non fosse l’ultima parola della nostra vita, ma il passaggio alla vita eterna. Prepararsi alla buona morte è così riconoscere che la vita è dono: per accogliere il dono della vita eterna c’è bisogno di preparazione, di lenta e progressiva spoliazione di sé per lasciarsi amare dal Redentore.

Infine, guardando al crocifisso, la tradizione spirituale ha riconosciuto che, nel momento della morte, la tentazione di non abbandonarsi con fiducia nelle mani di Dio si fa più forte, come anche la possibilità di essere accolti nelle sue mani perché pentiti e riconoscenti per la sua presenza in quella situazione “disumana” che è il morire.

I sacramenti dell’iniziazione alla vita eterna (specchio dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo cresima comunione) sono i mezzi proposti per vivere una “buona” morte. L’unzione dei malati così è il “battesimo” (immersione) nel mistero della morte redentrice di Gesù e la “cresima” (confermazione) della promessa di immortalità; infine il viatico (ultima comunione) è il pane di vita che ci sostiene nel passaggio alla casa del Padre.

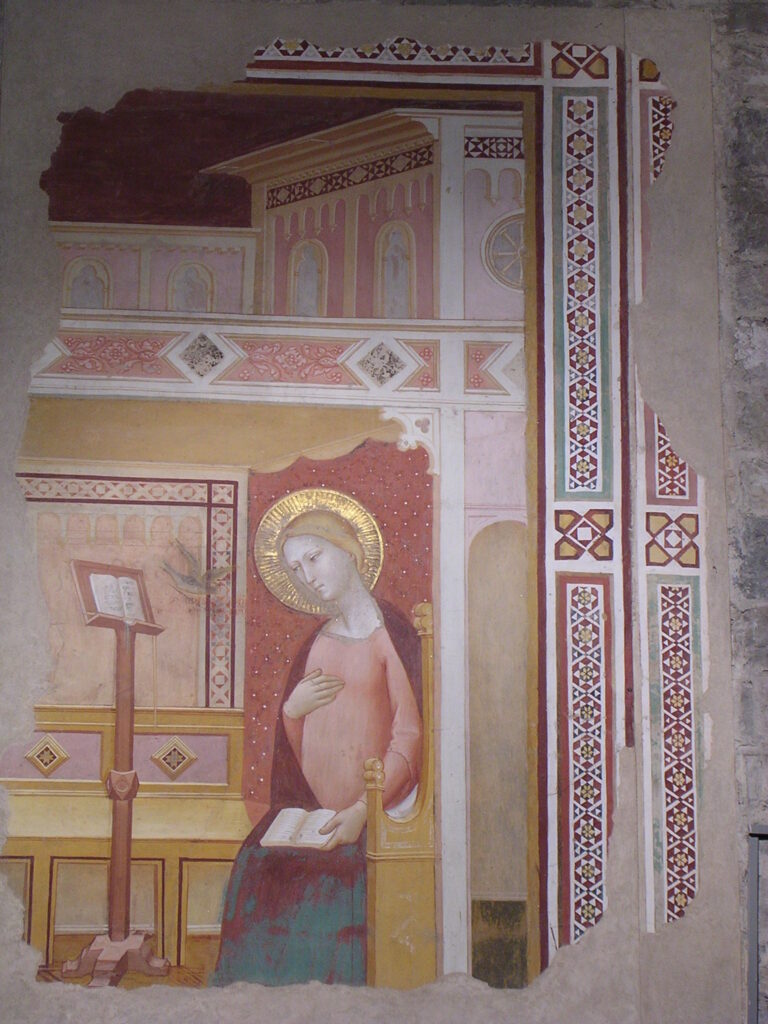

7 – Annunciazione:

Questa Annunciazione, di ignoto pittore del XIV sec.[alcune fonti lo attribuiscono con riserve a Pietro Nelli (1355?-1419)] e che mostra caratteristiche pittoriche sia fiorentine che senesi, è l’unico frammento rimasto del ciclo di affreschi che certamente ornava l’intera Chiesa.

Probabilmente si è salvato dalla distruzione (a causa della peste del 1630, i muri furono intonacati di calce viva dopo che la chiesa era stata trasformata in un lazzaretto) perché incastonato in un altare della famiglia Del Bianco.

L’iconografia è quella classica: Maria siede in “trono” ed è sorpresa dalla visita dell’arcangelo mentre stava pregando. Particolare è invece il gesto della mano destra posta sul suo grembo (“seno” nella preghiera mariana) che sembra già rigonfio della presenza del bambino Gesù.

Il contesto “corale” della stanza con la presenza del leggio tipico dei cori monastici o canonicale è elemento di attualizzazione della scena, poiché la Pieve era un canonicato. Il telo rosso trapuntato di roselline che si trova dietro al trono di Maria, infine, ci rimanda al testo evangelico dove Gabriele annuncia che Maria sarà ricoperta dall’ombra della potenza dell’Altissimo.

La regalità di Maria è partecipazione della regalità di Gesù e del Padre grazie alla presenza dello Spirito Santo che rende possibile il concepimento di Gesù. Il messaggio, quindi, era anche per i canonici della Pieve: potevano partecipare della maternità/regalità di Maria/Chiesa solo attraverso la preghiera comune e la vita insieme.

8 – Annunciazione:

Di ignoto pittore del XVI-XVII sec. su tavola (da taluni attribuita a Francesco Mati, detto anche Cecchino del Legnaiuolo (1561-1623).

Imitazione della più famosa Annunciazione di Firenze che si trova in Santissima Annunziata. Ricorda il profondo legame con la diocesi e il santuario cittadino.

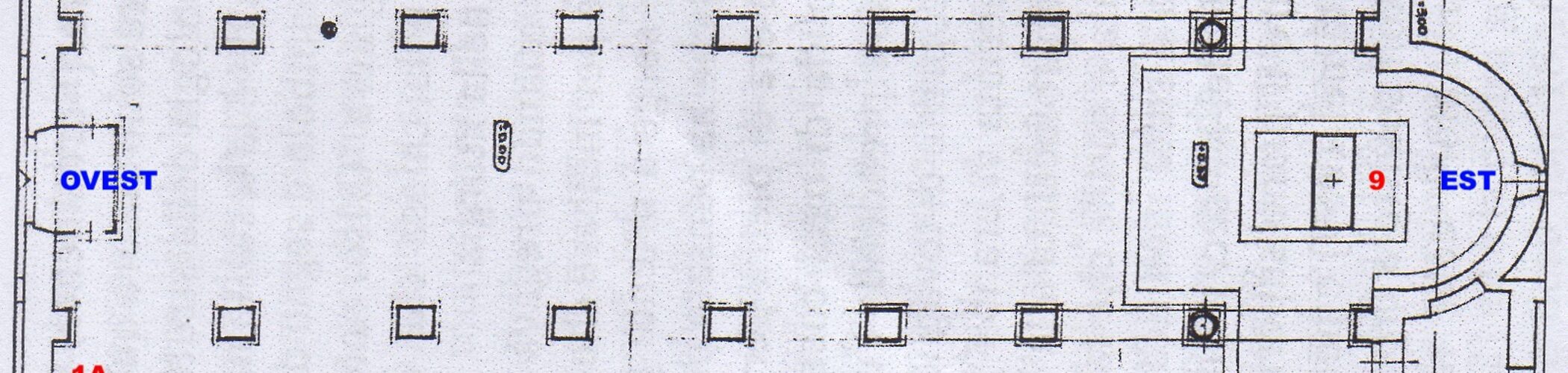

9 – Crocifisso Processionale:

Di ignoto pittore del XVI secolo. Appartenente alla Compagnia del Crocifisso è certamente uno dei primi frutti del Concilio di Trento (1545-1563): c’è infatti la sottolineatura dell’offerta che Gesù fa di sé al Padre comprensibile dal fatto che Egli alza gli indici verso il cielo.

I confratelli che sono inginocchiati ai piedi della croce ci ricordano che il dono della vita di Gesù (sangue) è stato il prezzo del nostro riscatto e va accolto nella preghiera e nella penitenza (la confraternita aveva carattere penitenziale – si ritrovava di notte).

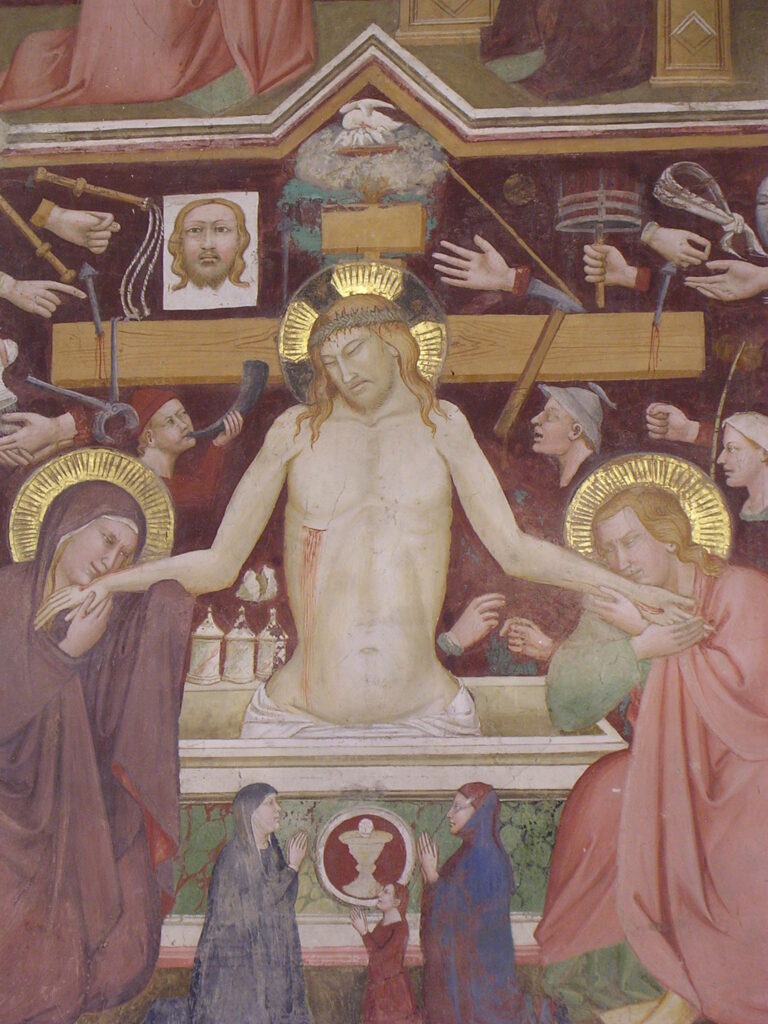

10 – Uomo dei dolori:

Affresco datato attorno al 1380 attribuito a Pietro Nelli (1355?-1419) per alcuni e per altri alla scuola di Spinello Aretino (1350-1410). Faceva parte della cappella dei Lupicini (come si evince anche dai due stemmi scalpellati sulla pietra tombale presente sotto al dipinto), famiglia che aveva il patronato sulla Chiesa.

La composizione inizia nella lunetta in alto con una Annunciazione, al centro vediamo il mistero della passione morte e resurrezione di Gesù, infine in basso i santi Lorenzo e Caterina e, in mezzo, Maria col Bambino posti entro polilobi fiorentini.

È così riassunta tutta la vita di fede: il mistero di Dio – che è Padre e Figlio e Spirito Santo – che si prende cura della sua creazione, non solo entrando nella storia per guidarla a sé, ma facendosi Lui stesso uomo in Gesù; il mistero della salvezza che continua ad essere storia di salvezza per l’umanità attraverso la vita di coloro che hanno accolto il Vangelo (santi) e che vivono nella chiesa il dono della vita nuova (Maria col Bambino).

Appare importante però soffermarsi sui particolari della scena centrale. Il Cristo è adagiato nella tomba che ha le fattezze di un altare con al centro il simbolo del calice e del pane. In una sola immagine la passione morte e resurrezione di Gesù: il corpo sulla croce e il corpo nel sepolcro, ora sono il pane di vita deposto sull’altare di cui nutrirsi per vivere la vita nuova che non conosce né peccato né morte. Ai lati Maria e Giovanni apostolo che con atteggiamenti diversi accolgono il dono del corpo del Signore Gesù.

Non si tratta solo della deposizione del Signore Gesù, ma le due figure sono anche simbolo del credente e del clero che partecipano alla Messa. Giovanni/”il credente” accoglie il corpo e il sangue di Gesù con le braccia incrociate sul petto (come Maria nell’Annunciazione soprastante), come – allo stesso modo, fino a poco tempo fa – i fedeli ricevevano in ginocchio e con le braccia incrociate la Comunione. Maria/”il presbitero” ha una mano avvolta nel mantello come il prete quando impartisce la benedizione eucaristica rivestito del velo omerale.

Tutto intorno alla croce abbiamo i simboli della passione. Iniziamo dall’alto a sinistra (est) dove troviamo il sole e al lato opposto la luna: il creato partecipa al mistero della redenzione, nasce il giorno nuovo della riconciliazione con il Padre e muore il giorno della lontananza da Dio.

Sotto abbiamo una scala (lo strumento per crocifiggere Gesù), il mantello rosso (usato dai romani per burlare Gesù acclamandolo re) e infine la lancia usata per accertarsi della sua morte trafiggendogli il costato.

Accanto alla scala, delle mani che si lavano: gesto che ricorda Pilato. Sopra, una mano che addita Gesù per accusarlo di bestemmia, il pugno con il pollice sporgente per offenderlo, assieme alle fruste, strumenti usati per la flagellazione di Gesù che Pilato ha ordinato per cercare di evitare la crocifissione. Accanto, in alto, il velo della Veronica; sulla croce c’è il simbolo del pellicano che si squarcia il petto per nutrire i suoi figli con il proprio sangue: simbolo del Cristo che dona la sua vita per i figli di Dio, perché essi possono vivere in eterno nella comunione con Dio, e del penitente che ricerca la via della vita attraverso la spoliazione di sé e il ritornare insieme alla comunità dei fedeli.

Troviamo poi una canna che era stata posta nelle mani di Gesù come fosse uno scettro e poi usata come verga. Segue una fiaccola (per ricordare che il processo avviene di notte) e due mani, che ricordano il pagamento di Giuda con trenta denari; una benda per indicare l’ultima derisione da parte dei romani che bendarono Gesù e lo colpivano con la canna e poi gli chiedevano “indovina chi ti ha colpito“.

Sul lato destro, sopra la colonna della flagellazione, c’è un gallo che ricorda il rinnegamento di Pietro; accanto la canna con la spugna per dare l’aceto al Signore Gesù. Sotto, la donna che riconosce Pietro e infine un pugno per sintetizzare tutta la violenza usata nei confronti di Gesù. Attorno alla figura di Gesù, due personaggi con altri due strumenti che sono serviti per la crocifissione e la deposizione: il martello e le tenaglie (mentre i chiodi sono ancora conficcati nella croce e la corona di spine è ancora sulla testa di Gesù: tutti insieme sono i classici simboli della crocifissione di Gesù). Il centurione, sulla destra, porta l’elmo con sopra un pesce per ricordare che è stato il centurione romano il primo a riconoscere, nell’uomo Gesù, il Figlio di Dio, vedendolo morire a quel modo. Il pesce infatti è usato per indicare la frase in greco “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”.

L’altra figura, che suona il corno, allude alla pratica del giubileo: di nuovo quindi a una dimensione di penitenza e di perdono. Sopra l’altare/tomba gli ultimi simboli: sulla sinistra, gli oli per la sepoltura di Gesù ancora chiusi, perché le donne non trovarono il corpo di Gesù che era risorto; sulla destra i soldati romani che tirano a sorte per dividersi la tunica che è tessuta tutta d’un pezzo. Gli oli hanno l’aspetto delle teche che ancora usiamo per gli oli benedetti il Giovedì santo: i tre oli per il battesimo, cresima, ordine e unzione dei malati.

Un insieme ricco, perché chi partecipava la Messa (sia il prete che i fedeli) potesse di volta in volta soffermarsi su un particolare aspetto della nostra fede nel Signore Gesù e così camminare verso la pienezza della vita nuova donata con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

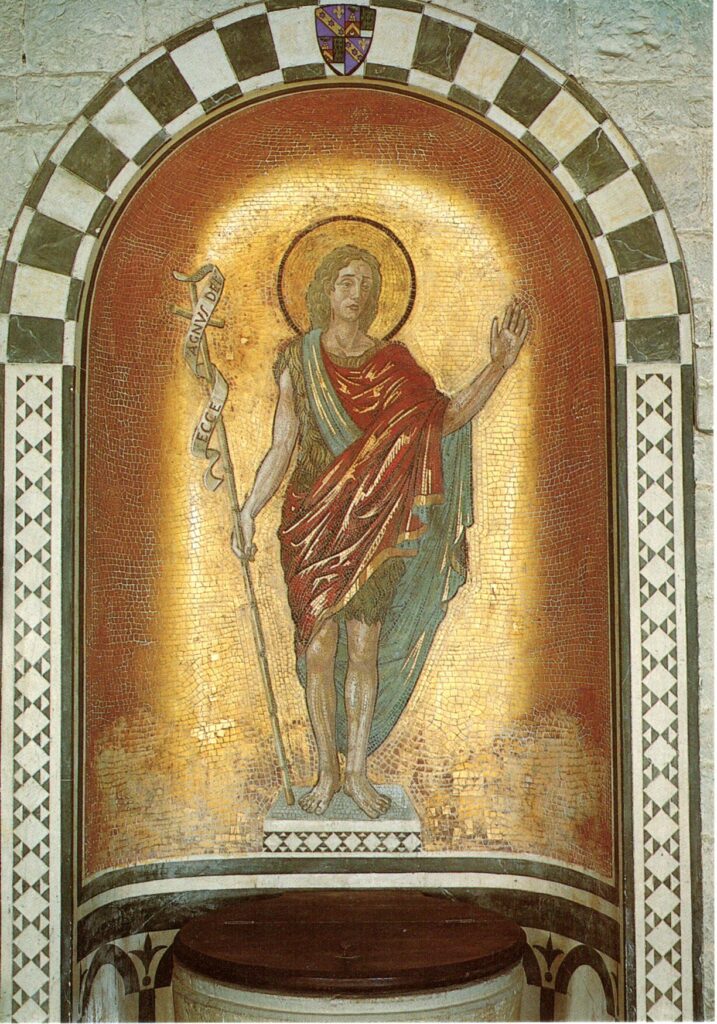

11. Fonte battesimale:

Nella navata laterale sinistra si trova una nicchia centinata con il fonte battesimale in arenaria, posto su un capitello corinzio romano-imperiale in marmo, è colorata a imitazione delle tessere di mosaico e reca l’immagine di “San Giovanni Battista”; la mostra è dipinta a simulare motivi romanici in bicromia di marmo bianco e verde.

Il fonte, protetto da un cancelletto in ferro battuto, venne fatto eseguire nel 1933 dal principe Piero Ginori Conti, come si evince anche dal blasone familiare riportato sulla cuspide della mostra.

12. Madonna del rosario:

Quadro del XVII secolo raffigurante la “Madonna del Rosario con San Domenico, San Francesco e due Angeli”, di attribuzione incerta (forse Jacopo Vignali 1592-1664, oppure Lorenzo Lippi 1606-1664).

13. tabernacolo:

In testata della navata si trova il tabernacolo frontonato in marmo tardo-quattrocentesco, di squisita manifattura, attribuito alla bottega di Benedetto da Rovezzano (1474-1554), è posto sulla moderna mensola in arenaria realizzata nel 1971 e reca uno sportello in ottone; al di sotto è una lastra in arenaria recante al centro una formella intarsiata di marmo risalente al XII secolo.